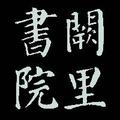

李冠云:中国传统丧服制度

(《仪礼·丧服》篇)

(《仪礼·丧服》篇)

凡人类行丧礼,古今中外都有一个共同特征即是“变服”,也就是作异于平时的装扮,此乃人类文明的共通之义。而中国古代的丧礼及丧服制度,在这方面更是发挥到极致。变服的程度,直接反映出居丧者的悲痛之情以及与死者的亲疏关系。所以世界上众多国家和民族都有以“丧服”的形式为死去的亲人致哀的习俗,但世界上从没有任何一个国家和民族形成过像中国这样完备而系统的丧礼仪制。以儒学经典文献《仪礼·丧服篇》为代表的丧服制度是中国文化极其重要的一部分,这套仪制的精神就在于强调中国传统文化所蕴含的“尊尊”、“亲亲”的伦理秩序和道德架构,体现了宗族亲属的层级亲疏关系和社会的政治制度形式。

《丧服》篇是丧服制度的元典文献,据传为孔子弟子子夏所传。是篇《缌麻章》贾公彦疏云:“族,属也,骨肉相连属。以其亲尽,恐相疏,故以族言之耳。”贾疏此论可谓揭橥精义:宗法以尊尊亲亲为要,制服之精微,意在于斯矣。传统宗法之制,正是由此而界定。《丧服》篇被后世誉为“世之要用”,可以说是一篇极为特殊的文献:由汉讫清、及至民国,礼制介入法制,中国传统的法典皆是以儒家学说为指导、为立法基础的。从对后世造成的影响上看,从没有任何一篇儒家文献像《丧服》篇这样对后世有着如此干预生活的直接、深刻、广泛与持久。

《礼记·丧服四制》云:“凡礼之大体,体天地,法四时,则阴阳,顺人情,故谓之礼。訾之者,是不知礼之所由生也。”“仁者可以观其爱焉,知者可以观其理焉,强者可以观其志焉。礼以治之,义以正之,孝子弟弟贞妇,皆可得而察焉。”颜色称其情、戚容称其服,古人制定丧服的原则是“仁、义、礼、知”, “凡丧必有服,所以为至痛饰也”。清人雷鐏所撰《古经服纬》上说“礼别尊卑,严内外、别亲疏,莫详于服”。丧服是为了体现内心的悲伤而制定的,其目的除了“至痛饰”之外,就是“尊尊、亲亲”。同时还可以借机观察一个人是否有仁爱之心、通理之智。 所以《礼记·三年问》曰:“三年之丧,人道之至文也。夫是之谓至隆,是百王之所同,古今之所一也。”《论语·阳货》篇记孔子答宰我之言:

宰我问:“三年之丧,期已久矣。君子三年不为礼,礼必坏;三年不为乐,乐必崩。旧谷既没,新谷既升,钻燧改火,期可已矣。”子曰:“食夫稻,衣夫锦,于女安乎?”曰:“安。”“女安则为之。夫君子之居丧,食旨不甘,闻乐不乐,居处不安,故不为也。今女安,则为之!”宰我出,子曰:“予之不仁也!子生三年,然后免于父母之怀,夫三年之丧,天下之通丧也。予也有三年之爱于其父母乎?”

宰我以三年之丧太久而向孔子提出一己观点,夫子以不行三年丧则于心不安。职是故,宰我被后世亦曰“不仁”。故而《三年问》云:“夫三年之丧,天下之达丧也。”《孟子·滕文公上》曰:“三年之丧,齐疏之服,飦粥之食,自天子达于庶人,三代共之。”《中庸》曰:“三年之丧,达乎天子。父母之丧,无贵贱,一也。”

《荀子·礼论》云:“三年之丧何也?曰:称情而立文,因以饰群,别亲疏贵贱之节而不可益损也,故曰无适不易之术也。”意思是:人子为父母服丧三年,这是为什么么?答:这是根据哀情轻重而制定的丧礼的规定,用以分别人的亲疏贵贱的礼节,不能增减。这是论证孝子服丧时期一系列礼制规定的期限之“必要性”和“理论性”。荀子把它归结为“称情而立文”,即这个制度是根据人类情感的需要而建立的(“称”是“同……相称”义,“文”指制度、规定),目的则是为了“饰群,别亲疏贵贱之节”,亦即整饬宗族,显示亲疏和贵贱的差别(“饰”通“饬”,这个“群”当是指“族群”)。 丧服的“节文”正是按照生者与死者的感情深浅来确立的,而感情的深浅恰恰是由彼此关系的亲疏而决定的。故郑康成曰:“称情而立文,称人之情轻重,而制其礼也。”以五服为准的丧服制度实则是宗法制度的再次界定,而宗法制度正是中国传统社会的核心与基础。

(明御制孝慈录斩衰全服图)

(明御制孝慈录斩衰全服图)

《丧服》篇上所说的服制主要有八:斩衰三年、齐衰三年、齐衰杖期、齐衰不杖期、齐衰三月、大功、小功、缌麻。除此之外,五服之余还有一个坦免。而五服之内的丧服,如大功之服中又有细分。其名目和服丧对象本礼经《丧服》篇之说,大略整理如下:

1、斩衰三年。斩衰是五等丧服中最重的一等。《丧服》云:“斩衰裳,苴绖、杖、绞带、冠绳缨,菅屦者。”《丧服四制》:“其恩厚者其服重,故为父斩衰三年,以恩制者也。”礼经所规定服斩衰的对象最少,只限于儿子为父亲、妻妾为丈夫、父亲为嫡长子和诸侯为天子、臣为国君等少数几种情况。实际是二十七个月(亦有二十五月说)。

《丧服》云:“父为长子。《传》曰:何以三年也?正体于上,又乃将所传重也。庶子不得为长子三年,不继祖也。”按:言“正体”,根据先秦语义,父子为一体,嫡长子独得其正,故曰正体。此乃父独为嫡长子服之。

2、齐衰是次于斩衰的丧等,根据亲疏的不同,有用杖(丧杖)与不用杖的区别,丧期也有长短,总共有四种情况:

(一)、齐衰三年。父卒为母,母为嫡长子服。《丧服》云:“疏衰裳齐,牡麻绖,冠布缨,削杖,布带,疏屦,三年者。”简称“齐衰三年”。《丧服四制》:“资于事父以事母而爱同。天无二日,土无二王,国无二君,家无二尊,以一治之也。” 子女对于父亲、母亲的恩爱是相同的,但在丧服上却有所不同,古人有所谓“家无二尊、服无二斩”之说,实际上是为了突出父系的主体性。

《丧服》:“母为长子。《传》曰:何以三年也?父之所不降,母亦不敢降也。”

(二)、齐衰杖期。《丧服》:“疏衰裳齐,牡麻绖,冠布缨,削杖,布带,疏屦,期者。”简称“齐衰杖期”。父在为母、夫为妻、出妻之子为其母服之;丧服与齐衰三年全同,但丧期为期年(一年)。

(三)、齐衰不杖期。“不杖,麻屦者。”简称“齐衰不杖期”。为祖父母、伯叔父母、兄弟、女子嫁后为其父母、妇为舅姑、夫为妻、祖父为嫡长孙等服之。

与以上两种丧服的主要差别是“不杖”, 麻屦,其余均同,故省言“期”。其余均同。

(四)、齐衰三月。《丧服》:“疏衰裳齐,牡麻绖,无受者。”简称“齐衰三月”。为曾祖父母、不同居之继父、及庶人为国君等情况服之。

3、大功殇九月、七月。“大功布衰裳,牡麻绖,无受者。”简称“大功殇九月、七月。”此服主要是为殇者而服。“为子、女子子之长殇、中殇,昆弟之长殇、中殇,服之。”“適孙。《传》曰:何以期也?不敢降其適也。”“庶子;適妇。《传》曰:何以大功也?不降其適也。”按:此后句“庶子;適妇”处,庶子,应为庶孙,就是指包括孙子和孙女。適妇,就是嫡长子之妻。

4、大功九月、七月。“大功布衰裳,牡麻绖缨,布带,三月,受以小功衰,即葛九月者。”简称“大功九月”。为从父兄弟、姑姊、妇为夫之祖父母、伯叔父母等服之。

5、繐衰“繐衰裳,牡麻绖,既葬除之。”简称“繐衰”。这是古代一种特殊的丧服,诸侯之臣为天子服之。繐衰、大功、小功皆以衰布之名为服名,全称应为“繐布衰、大功布衰、小功布衰”。

6、小功

(一)、“小功布衰裳,澡麻带绖,五月者。”简称“小功殇五月”。此亦为殇者之服。此为叔父之下殇,嫡孙之下殇,昆弟之下殇,姑、姊妹、女子子之下殇等情况服之。

(二)、“小功布衰裳,牡麻绖,即葛,五月者。”简称“小功五月”。此为从伯叔父母、从祖父母,外祖父母、从母(姨母)、妇为夫之姑等情况服之。

7、缌麻 “缌麻三月者”。简称“缌麻”。为从曾祖父母、族祖父母、族父母、族兄弟、祖姑、曾孙,以及妻之父母、舅、甥、婿、舅之子、姨之子等外亲服之。《丧服》篇中罗列颇详,兹不具录。

礼之要,在辩隆杀之别。所以《丧服小记》云:“亲亲,以三为五,以五为九。上杀,下杀,旁杀,而亲毕矣”。丧服中的“五服”伦理观源于儒家“五伦”中的父子之伦。孟子说“生死事大”,在丧礼中,正是通过“五服”制度这种不同的服制来把彼此的亲疏伦理关系再做一次明确的界定。上文所说主要是“卑对尊”的孝道伦理观念之体现,都是依据《仪礼•丧服》篇中“五服”伦理观来施行的晚辈丧恸长辈之痛时的丧服。孔子说“颜色称其情,戚容称其服”,另外,如上所述,上文《丧服》篇亦包含一套“尊对卑”的丧服制度,就是对长辈丧失晚辈之痛时所穿着的殇服,俗称“反服”,这也是传统丧服伦理制度中重要内容之一。《丧服》云:“丧成人者,其文缛。丧未成人者,其文不缛。”礼经云,为未成年人服丧,其礼数不能繁缛。古人以年龄在十九岁至十六岁之间死亡的,称为“长殇”;十五岁至十二岁之间死亡的,称为“中殇”;十一岁至八岁之间死亡的,则曰“下殇”。而“不满八岁以下皆为无服之殇,无服之殇以日易月。”就是用天数代替死者年龄的月数,这种情况仅仅哀泣而已,不服丧服。

丧服制度涉及内容过于复杂宏阔,先儒著述极丰、解说极详,兹不赘引。大体而言,丧服有五等:斩衰、齐衰[1]、大功、小功、缌麻。后世虽经过时代的不同变迁,但丧服之规定未见有很大的偏差,明清两代的丧服制度,基本皆从明洪武七年所颁定《孝慈录》之定制,其后服制未见有大体之变。兹引前人《书札》所载服制如次:

“凡丧必有服,所以为至痛饰也。故曰戚容称其服。五服,年月之异者,以恩之厚薄为论。斩衰之丧三年,期之丧一年,九月之丧三时,五月之丧二时,三月之丧一时也。本是五世亲疏之分制其等,礼有心生所不能自己者尔。子曰:“丧,与其易也宁戚。”今俗以奢为荣,识者讥其非君子之道也。丧祭之礼,惟服固不能紊。服有五服四科,亦必中理,而能中礼之谓也。四等者,正服加服降服义服是也。正服者,于情于分皆当为之服也。如子为父母服斩衰之类是也。义服者,亲虽异于所生而其分同,则以义为之服。如妇为舅姑服斩衰者也。加服者,本非其所服而礼主于进,故自轻以从重。如嫡孙为祖父母承重服斩衰也。降服者,情不可杀而分有所制,故自重而从轻。如已嫁女、子出嗣为父母降期也。礼本天秩天序,若不及与过者,皆不中理也。

经礼三百、曲礼三千,此谓之民彝也。文武周公治天下之精义,胥在乎此矣。尊尊、亲亲、贤贤,此三者天下之通义也。故《礼记·丧服小记》曰:‘亲亲以三为五,以五为九,上杀,下杀,旁杀[2]而亲毕矣。’是以亲上不过高祖,下不过玄孙。故宗法、服术皆以五为节。自斩衰而袒免,其服下分别言之。

斩衰三年凡丧服上曰衰下曰裳,衰之为言摧也。斩,不缉也不裁也,言痛切之至也。(作者按:根据唐代贾公彦和清代胡培翚[3]的解释,斩衰有‘哀痛如斩’之意。)以极粗之生麻布为之。《朱子家礼》云,其衣,旁及下际皆不缉也。裳,前三幅,后四幅,缝内向,前后不连,每幅作三辄。辄,谓屈其两邉相着而空其中也。衣长过腰,足以掩裳上际,缝外向。背有负版以表其负荷,恐衰也。其用布方尺八寸,缀于领下,垂于前心。当心有衰。衰者推也,以明孝子有衰摧之意也。其用布长六寸,广四寸,缀于左衾之前。左右有辟领,各用布方八寸屈其两头,相着为广四寸,缀于领下,在负版两旁各搀负版一寸。两腋之下有衽,各用布三尺五寸,上下各留一尺。正方一尺之外,上于左旁裁入六寸,下于右旁裁入六寸,便于尽处相望斜裁,却以两方左右相沓缀于衣两旁,垂之向下,状如燕尾,以掩裳旁际也。今人竟加斩衰于麻直身上,而裳则迨乎废矣。冠,比裳用布稍细,纸糊为材,广三寸,长足跨顶,前后裹以布,为三陬,皆向右纵缝之。用麻绳一条,从额上约之,至顶后交过前,各至耳结之以为武。屈冠两头入武内,向外反屈之,缝于武。武之余绳垂下为缨,结于頥下。而今世俗用三棉蕊不知何据,或曰闭耳目声色也。首绖以有子麻为之,其围九寸,麻本在左,从额前向右围之,从顶过后,以其末加于本上,又以绳为缨以固之,如冠之制。腰绖大七寸有余,两股相交,两头结之,各存麻木,散垂三尺,其交结处两旁各缀细绳系之。绞带用有子麻绳一条,大半腰绖,中屈之为两股,各一尺余,乃合之,其大如绖,围腰从左,过后至前,乃以其右端穿两股间而反插于右,在绖之下。其哭杖高齐心,本在下。父用竹,取其节外者也。父为子之天,竹圆象天,竹贯四时而不变。子为父哀痛,亦经寒暑不改也。母用桐木,桐,言同心,同乎父,其外无节,取其节内存也。上半截圆以象天,下半截方以象地。然其根皆在下,竹桐一也,其长于心。夫孝子哭泣无数,身体羸庾,病从心起,故杖之高以心为断也。屦亦麤[4]麻为之。妇人则用极麤生布为大袖长裙、盖头,皆不缉,布头,竹钗,麻屦。

齐衰三年、杖期、不杖期、五月、三月齐者,缉也。其衣裳冠制并如斩衰,但用次等粗生麻布为之,缉其旁及下际。冠以下为武及缨。首绖以无子庥为之,大七寸余,本在右,末系本下,布缨。腰绖大五寸余。绞带以布为之,而屈其右端尺余。其杖以桐为之,上圆下方。不杖者不用。履以疏草或麻为之。妇人服同斩榱,但布以次等为之。后皆仿此。古礼为母服三年而衰,而齐者,又不敢将于父也。今制为父母俱斩[5],而齐衰为期年之丧之服矣。然不独期年之服齐,又有齐衰五月齐衰三月者,高曾祖父母与继父母之尊异于常亲,故服之数为之降,而服制不为之降,不敢以卑者之服事尊也。

大功九月大功者,以布之用功粗大名之服,以九月为物之终也。其服制同上,但用稍粗熟布,无负版、衰、辟领,首绖五寸余,腰绖四寸余耳。

小功五月小功者,其服其布用功细小,自大功而降服,以五月为阳之终也。其冠左缝,首绖四寸余,腰绖三寸余。

缌麻三月缌麻锻治其缕细如丝也。古缌麻二字通用。以极细熟布如丝者为衣,乃五服内之最轻者,服以三月为季之终也。其服也,首绖三寸腰绖二寸,并用熟麻,缨亦如之。

袒免此五服之闰也,其服轻于缌。其制布广一寸,从项中而前交于额,又郄向后绕于髻也。凡同五世祖族属,在缌麻即为绝服,此外皆为袒免。亲遇丧葬则服素服,尺布缠头不成服也。《会典》云袒免亲遇会丧,则男摘冠缨,女去耳环。孙为庶祖母服小功五月。另按:袒免之制,专指五世祖族属于缌麻仅远一服者而言,若同六世祖以外族属则不在袒免之列。今有曰同宗无服者,概以袒免称之,实误会其意,而大谬矣。不可不查。”

《仪礼·丧服》曰:“丧服:斩衰裳,苴绖、杖、绞带,冠绳缨,菅屦者。”“疏衰裳齐,牡麻绖,冠布缨,削杖,布带,疏屦三年者。”“疏衰裳齐,牡麻绖,冠布缨,削杖,布带,疏屦,期者。”“不杖,麻屦者。” “大功布衰裳,牡麻绖,无受者。”……如是等等,这清晰的交代了不同身份的人有着不同的丧服。单从服饰上来说,一套齐整的丧服包括衰裳、首服、絰带、鞋饰和杖等五个方面的主要内容:

一、衰裳:包括上衣和下裳两个部分,“衰”,古作“縗”,本指缀于丧服上衣当心之处的一方六寸长,四寸宽的不揖边的擦拭涕泪用的方布,后被引申指丧服的上衣。在五服中,只有服重丧的斩衰和齐衰才佩有这种衰布,此外丧服上衣在缝制方法上区别于常服的特点是将布幅缝合部分外翻,使服饰外观粗糙;丧服还用布的粗精来体现其等级:丧服越重,则用布越粗。古代的布幅为二尺二寸(约合今天的44厘米),经线每八十缕为一升,每幅布经线的升数越多,则布越细密。斩衰用布为三升到三升半,齐衰为四升到六升,大功为七升到九升,小功为十升到十二升,缌麻没有具体规定,有认为是十五升去其半;丧服的等级还体现在做工的精粗上:丧服越重,其做工越粗,丧服轻,其做工较为精细。斩衰是丧服中最重的一种,所以做工最为简单粗略,衰和裳的边缘不缝边,所以称之为“斩縗”。齐衰以下虽说都缝边,但大功之下诸服所用之麻需进行不同程度的人工捶打和水沤,而斩衰和齐衰的用布是不加人工捶打和沤制的,总而言之,最粗劣的服装就是最高级别的丧服。

二、首服:包括冠饰和发饰,古人吉冠的缨(冠带)与武(冠卷)一般是以不同的材料做成的,而丧冠的缨与武却是用一条麻绳或布条圈而成,即曲折一圈为冠卷,然后垂下为缨。斩衰的冠带是麻绳制成,齐衰至小功用麻布,到缌麻就改用澡治之布为冠缨,当然,同样是用麻布做,也和丧服一样,还有用料粗细的区别。此外,在形制上还有折缝位置的区别,大功以上右缝,而小功以下左缝。古代男子服丧期间也要将发布去掉,斩衰以麻结发,齐衰以下用布束发,女子同样也要换掉华丽的发带,以麻布为之,女子平时用笄多以玉石等贵重材料制成,长度为一尺二寸,服斩衰之服的要换成筱竹之笄,而齐衰为榛木笄,长度都为一尺,比吉笄略短一些。

三、絰带:又分作首絰,腰絰和绞带。首絰为系于头部之麻带,粗细以五服等级递减,用料也依次由粗到细,斩衰用且麻,齐衰,大功用不加濯治的牡麻,小功以下用细软的澡麻,至于腰絰,相当于常服中的大带,而绞带,就是系在腰间的麻绳,它们和首絰一样,也有著类似的区别。

四、鞋饰:古人的鞋有单底、复底之分,复底鞋叫做舄,单底鞋叫履。丧服尚粗劣,所以只着履,不着舄。丧服之鞋虽都用草,麻等制成,但也有棺履,绳履,疏履和麻履的区别,其中斩衰之棺衰就是以茅草编的草鞋,和服装一样,编鞋的余头都要留在鞋的外部。

五、杖:是丧服一个很重要的组成部分(后世叫做“丧棒”),也是丧服等级的重要标志。斩衰者用竹杖,齐衰三年与杖期之服用桐木杖,另说父死用竹杖,母死用桐杖,父用竹杖其节外著也,上一半削圆以象天,父为子之天,竹贯四时不变,子为父哀痛,亦经寒暑不改也,母用桐杖,桐之言同心同乎父,其外无节,取其节内存也,上半截圆以象天,下一半削方以象地,在现实生活中,桐杖不可随处可取,故俗民往往变通处理。杖的长度依周礼为一尺二寸,其长度用仗者当心齐者,孝子哭泣无数,身体羸病从心起,故杖之高下以心为断,拄杖时均根部朝下。孝杖即用一般竹子制成,长度以三个竹节为限,视死者的情况而定,如父死母在,则朝天的竹节截去,只留两个竹节,如父母皆死,则朝天朝地的两个竹节截去,只留中间的一个竹节。孝杖棍要用"满金纸"(冥纸的一种)把中间的一段缠住,孝子在举行"成服礼"后即穿上孝服,扶孝丈而行。因孝杖棍不长,而孝杖棍又必须一步一著地,所以孝子一旦穿上孝服必然要弯著腰走路,它一方面可以表示用仗者的身份,同时还可以"辅病",即辅持服丧者因哀毁而极度疲惫,虚弱的身驱。

“夫三年之丧,天下之通丧也。”《论语·阳货》篇中孔子回答宰我的这句话,在《中庸》、《三年问》、《王制》诸篇中均有相同记载。服叙之制自先秦以降,历代虽屡有调整,然尤以唐《开元礼》、明《孝慈录》所改革者最著。服叙之制由周讫明而渐趋完备,这其间,尤以汉文帝、唐太宗、武则天、李隆基、赵匡胤、朱元璋值得肯定。在此之前,父在子为母仅服齐衰杖期一年,父卒方为母服齐衰三年。为外祖父母、从母(姨母)小功,而舅父则缌麻。西汉文帝首倡简丧之制,唐太宗、武则天、李隆基则接力进行了丧服制度史上的第一次大规模改革。玄宗时定《开元礼》,把对母亲(包括嫡母、生母、继母、嗣母)的服制改为不管父在与否,一律齐衰三年。调整了先秦丧服之疏,定为舅甥皆服小功。明洪武七年朱元璋颁定《孝慈录》(亦名《御制孝慈录》),对丧服制度在服叙、守丧、服饰三个方面均作了全面调整。朱元璋对父母丧服不一极为不满,《明史》载朱元璋之说:“父母恩一也,而低昂若是,不情甚矣!”乃敕翰林院学士宋濂等曰;“养生送死,圣王大政。讳亡忌疾,衰世陋俗。三代丧礼散失于衰周,厄于暴秦。汉、唐以降,莫能议此。夫人情无穷,而礼为适宜。人心所安,即天理所在。尔等其考定丧礼。”[6]明太祖并亲自撰写《御制孝慈录序》:“礼乐制度出自天子,于是立为定制:子为父母、庶子为其母,皆斩衰三年;嫡子众子为庶母,皆齐衰杖期……。”洪武《孝慈录》服制,非但是丧服制度史上的第二次重大改革,更由此底定后世丧服之基础。而对于洪武《孝慈录》,当代著名礼学大家陈戌国先生说:

可以说《孝慈录》是中国丧服制度史上与《礼经·丧服》并列、具有同等重要价值的文献。就中国古代丧服制度文献而论,《孝慈录》继承了《礼经·丧服》的全部精华,又对《礼经·丧服》做了重要改革,而且吸取了李唐贞观礼、开元礼与北宋前期礼院诸臣改革丧服制度的结果,所以最为合理(礼),最为完备。用丧服制度肯定整个社会对母亲以及有母亲名分而且实实在在有养育之恩的妇人们的尊敬与热爱,是《孝慈录》规定的朱明丧服制度最为显著的特色。……这是自有丧服制度以来最为重要的改革,这是当时颇得人心的一项制度。[7]

王国维《殷周制度论》曰:“丧服之大纲四:曰‘亲亲’,曰‘尊尊’,曰‘长长’,曰‘男女有别’。无嫡庶,则有亲而无尊,有恩而无义,而丧服之统紊矣。”“由是制度,乃生典礼。”自周代以来,以五服为核心的丧服礼制一直相沿不替,只不过服制形式和对象随着时代的演进而稍有变化而已。秦汉以降,尤其经过唐太宗、武则天、唐玄宗、宋太祖、司马光、朱子、明太祖等人的不断改革,丧服制度的平民化大原则至今日民间依然存在。然礼有明权制变,而义实归于一。因革损益之际,其意古今一也。仁者可以观其爱焉,知者可以观其理焉。

“服制”,是中国文化里一个重要内容。服制的范围是亲属的范围,另一方面,在古代法律层面上亲属之间的刑罚关系也正是依照亲疏尊卑来定罪。所以人伦服制关系之亲疏,就成为中国古代刑罚上亲属间彼此相互侵犯判刑的重要依据。服制,不但对于罪刑的裁定极端重要,更是中国古代法律的重要基础。换言之,丧服制度横跨古代礼制与法制两大领域,也就是说,丧服制度在中国古代实际存在两个形态,一为礼制形态,一为法制形态。从历史上来看,先秦以降,自汉文帝遗诏及汉宣帝石渠阁奏议之后,儒家“礼”之理论范畴已然上升为国家意志。再至魏晋,《晋书·刑法志》云晋武帝时,召车骑贾充集诸儒学修改律令,“重奸伯叔母之令,弃市。淫寡女,三岁刑。崇嫁娶之要,一以下娉为正,不理私约。峻礼教之防,准五服以制罪也。”——这个律文,开启了中国后世依服制定罪之先河。“准五服以治罪”到了唐代更是全面铺陈,唐律是中国历史上第一部将丧服制度系统化法律化的法典,而礼制更因之全面影响于唐代之后的中国历代法制(典)。丧服制度的礼制形态是其法制形态的基础,因此,作为国家层面上,后世无论是《元典章》,还是《明会典》、《清律例》,均有“丧服图”刊行于世。站在法学的角度,“服制”虽然属于礼学的范畴,但在中国古代习惯法和成文法上均占有极为重要的地位,这是调整亲属间民事法律关系的重要依据。服制在中国古代法律上的重要性不仅说明古代法律极端重视家族、重视伦常,也可看出礼、法二者关系之密切,即以法律制裁来维持礼教。“帝王之至务,莫重于礼。”明太祖制定明律时云:“此书首列二刑图,次列八礼图者,重礼也。”元人龚瑞礼在其《五服图解》中说:“圣人以礼制定服纪,以服纪而立刑章。然则服有加隆,刑分重轻,欲正刑名,先明服纪,服纪正则刑罚正,服纪不正则刑罚不中矣。”《清律例汇集便览·丧服图引》则如此说道:“律首载丧服者所以明服制之轻重,使定罪者由此为应加应减之准也。”

居丧之制,历代沿袭不辍。从历史上来看,居丧制度的“法律化、制度化”始于汉武帝,但整个两汉时期的禁约对象是限制在王室诸侯范围内,法律上并未强制居黎庶间的三年之丧。汉昭帝薨,无嗣,那个后世著名的“海昏侯”刘贺入继大统,其当时的身份是昌邑王。据《汉书·武五子传》和《师丹传》等文献的记载:

“礼,奔丧望见国都哭。此长安东郭门也。”贺曰:“我嗌痛,不能哭。”

“孝昭皇帝早弃天下,遣使征昌邑王典丧,服斩衰,无悲哀之心,废礼谊,居道上不素食,使从官略女子,载衣车,内所居传舍。……大行在前殿,发乐府乐器,引内昌邑乐人击鼓,歌吹,作俳倡;召内泰壹、宗庙乐人,悉奏众乐。驾法驾驱驰北宫、桂宫,弄彘,斗虎。召皇太后御小马车,使官奴骑乘,游戏掖庭中。与孝昭皇帝宫人蒙等淫乱。”

作为丧主的刘贺,在居丧期间如此荒诞不经,难怪即位二十七日即被废。

(《唐律疏议》)

(《唐律疏议》)

两晋时期,随着中国法律儒家化的加深,三年丧与期亲丧已成为官吏的强制性行政规范,晋代时对于居丧违制的处罚也大多并非出于法律或诏令之依据,而是出于“清议”。再至南北朝时期,居三年丧入于刑律。隋唐时期居丧制度全面法律化,不仅将居丧制度全面入律,甚至其中相当一部分条款被列入“十恶”罪之中。如:

著名的《唐律疏仪》规定:

“丧制未终,释服从吉,若忘哀作乐,徒三年;杂戏徒一年。”居期亲之丧,“丧制未终,释服从吉,杖一百。”“父母之丧,法合二十七月,二十五月内是正丧,若释服求仕,即当不孝,合徒三年;其二十五月外,二十七月内,是‘禫制未除,此中求仕为‘冒哀’合徒一年。”“居父母丧,生子,徒一年。”“居父母及夫丧而嫁娶者,徒三年,居期丧而嫁娶者杖一百。”“父母之丧,解官居服,而有心贪荣任,诈言余丧不解者,徒二年半。”

宋仍唐制,《宋刑通》基本沿袭唐代制度。

《大明律》规定:

“凡闻父母及夫之丧,匿不举哀者,杖六十,徒一年;若丧制未终释服从吉,忘哀作乐及参领筵宴者,杖八十。若闻期亲尊长丧,匿不举哀者,亦杖八十;若丧制未终释服从吉者,杖六十。”

《大清律》则沿袭明嘉靖“居丧嫁娶”规定:

“凡居父母及夫丧而身嫁娶者,杖一百;若男子居丧娶妾,妻女嫁人为妾者,各减二等……若居祖父母、伯叔父母、姑、兄、姊丧而嫁娶者,杖八十。”

清人吴荣光《吾学录初编》亦载:

“《通礼》:凡丧三年者,百日剃发。仕者解任。士子辍考。在丧不饮酒,不食肉,不处内,小入公门,不与吉事。”

这种以法律的形式规定和保障邦国文明的推演,见诸隋唐之后中国历代律法条文,此乃中华法系一殊为重要的特点。

(今日韩国丧服)

(今日韩国丧服)

(今日越南丧服)

(今日越南丧服)

(日本殡葬博览会展出的丧服)

(日本殡葬博览会展出的丧服)

需要补充说明的是,在《元典章三十·礼部三·丧礼》中,首列丧服六图:《五服之图》、《外族服》、《三殇服》、《女嫁为本族服》、《三父八母服》、《妻为夫之族服》,其详尽程度远超前代;而在《明律》和《清律》中,则律首诸图即罗列丧服图八幅:《丧服总图》、《本宗九族五服正服之图》、《妻为夫族服图》、《妾为家长族服之图》、《出嫁女为本宗降服之图》、《外亲服图》、《妻亲服图》、《三父八母服图》。依礼制法、以法行礼,古人对于这个问题的重视程度诚彰彰可知矣。

(今日马来西亚华人丧服)

(今日马来西亚华人丧服)

在传统政治上,儒家向来主张“德、礼”为本,“政、刑”为辅。《晋书·刑法志》所云“传曰:‘齐之以礼,有耻且格。’刑之不可犯,不若礼之不可逾”很清晰的说明了这个精神内涵。唐代长孙无忌则在著名的《唐律疏议》中记载道:

德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也。是以降纶言于台铉,挥折简于髦彦,爰造律疏,大明典式。远则皇王妙旨,近则萧、贾遗文,沿波讨源,自枝穷叶,甄表宽大,裁成简久。譬权衡之知轻重,若规矩之得方圆。迈彼三章,同符画一者矣。(《唐律疏议·卷第一·名例律》)

自周代以来,以五服为核心的丧服制度一直沿袭下来,只不过服制形式随着社会的演进而有所变化,但其大的原则至今日民间依然。居丧之制,历代相沿。宋程子云:“礼乐只在进反之间,便得性情之正。”[8]君子以仁存心,以礼存心。如何对待亲人的去世,这同时也是人类社会的共同文化现象之一。中国文化里传统的丧礼、居丧以及丧服制度,是中国文化的重要组成部分,并对中华文明产生了殊为深远的影响,并深深的融入了华人的血脉之中。令人唏嘘不已的是,时至今日,在东亚、东南亚一些国家和地区,这个制度还依然完整的保存着。根据当年媒体的报道,1998年,韩国庆尚北道一老人去世,其家人严格按照中国宋代《朱子家礼》中记载的的丧葬礼仪和丧服标准为其治丧,一时引得海外观礼者数百人之众。仔细想来,实在叫人心生嗟叹。

(今日台湾丧服)

(今日台湾丧服)

(今日香港丧服)

(今日香港丧服)

——————————

[1] 斩衰、齐衰,音zhǎncuī zīcuī

[2] 上杀、下杀、旁杀,杀,此处音shai。上杀,在直系亲属中,从自己身上往上推,和自己辈分越远,亲情越疏,丧服也越轻。下杀、旁杀,仿此类推。

[3] 胡培翚,清代“礼学三胡”之一,著有《仪礼正义》 四十卷,代表了清代《仪礼》研究的最高水平。

[4] 粗的异体字,亦读“粗”。

[5] 关于士为母服,在唐开元之前,父在,为齐衰期一年;父卒则齐衰三年;唐开元间改为齐衰三年(《资治通鉴·唐玄宗开元七年》:“礼,父在为母服周年, 则天皇后改服齐衰三年。” ),明代则改为父母一律斩衰三年。

[6] 《明史·卷六十》“志第三十六、服纪”。

[7] 陈戌国《中国礼制史·元明清卷》,湖南教育出版社,2011年11月第二版,第452页。

[8]《二程遗书》卷三拾遗。

请先 后发表评论~