江苏女性的暖心家园

点击>>你有“瘾”吗?

朋友思思怀疑自己有“购物瘾”,因为她超喜欢逛直播间,然后疯狂买买买。今年双11预售,她一晚上就花了1个多月的工资。第二天懊恼不已。

生活中,我们许多人都有“犯瘾”的时候:

总是忍不住点奶茶;

不喝咖啡就难受;

一到晚上就想吃炸鸡烧烤;

半小时不看手机就不舒服……

明明知道这样不好,上瘾过后是无尽的疲惫和自责。但为什么我们越逼自己戒瘾,就越是上瘾呢?

01

“上瘾性”行为

为何越逼自己戒掉,越是沉迷?

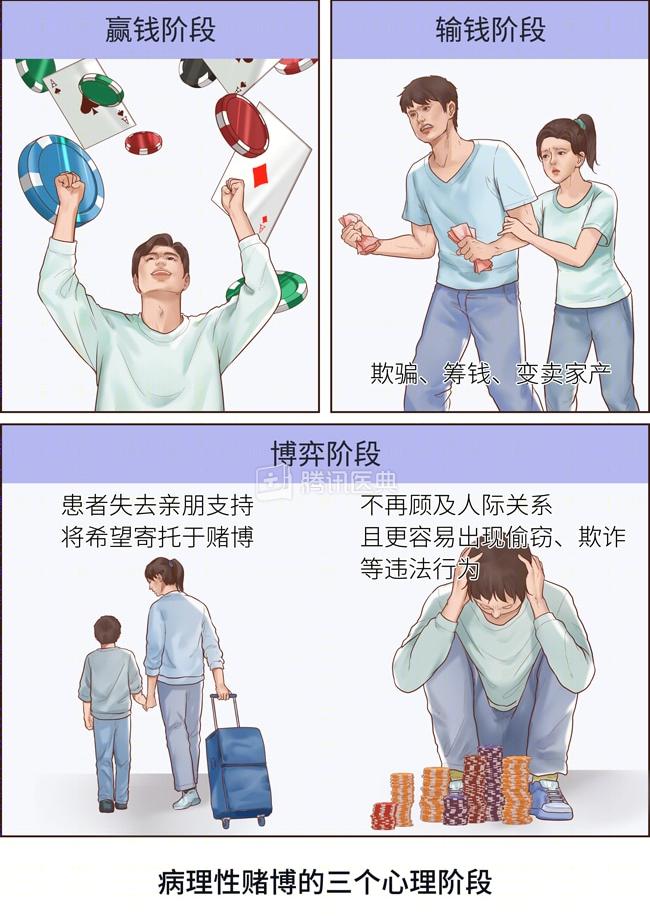

首先想和大家强调,我们日常生活中经常说的“上瘾性”行为,与要去医院做专业诊断和治疗的“病理性成瘾”,通常相去甚远。例如病理性赌博成瘾、游戏成瘾、酒瘾、性瘾等。

▲图源:腾讯医典

相反,生活中大部分说自己“上瘾”的人,多数时刻只是喜欢、渴望、重复做某件事。

你或许也试过,想戒掉自己身上的各种“瘾”,却总是失败,然后批评自己:

“为什么别人可以,我就是做不到?”

“我怎么一点自控力都没有!”

“再这样下去,我就废了!”

为什么我们越逼自己戒掉,却往往越容易沉迷呢?

事实上,戒掉这些“瘾”,真的不简单。因为我们“成瘾”的大脑,也会潜移默化地产生变化:

首先,“成瘾”的大脑需要更多奖励。

我们都听过“多巴胺”,它带给我们奖赏感,让我们产生动力,体会到快感。而在“成瘾”的大脑中,多巴胺的活动力变弱了。如果还想要获得同样水平的奖赏感,得需要更多的刺激才行。例如,我们平时吃一顿烧烤就能获得快乐,“饮食成瘾”的人可能需要同时吃烧烤、炸鸡、汉堡、奶茶等,才能感到满足。

再者,想要更强的注意和期待。

我们睡前随手刷刷直播,不一定会有购物冲动。但“购物成瘾”的大脑一看到主播在试用试穿,很容易唤起与之相关的情绪记忆。即便TA们已经拥有一堆衣服鞋子、囤到快过期的商品,仍然会期待购物带给自己的快感,然后鬼使神差地激情下单。

最后,是大脑更难控制冲动。

“成瘾”的大脑,额叶功能相对受损——这是负责管理冲动、控制自己的脑区。它让我们能在夜晚控制自己,及时放下手机,让身体早点休息,为第二天储蓄能量。可对“熬夜成瘾”的人来说,TA们的额叶功能没那么强,这件事就没那么容易了。

02

“成瘾”背后

藏着未被满足的内心需求

“上瘾”那么难戒,我们就只能认输了吗?倒也不是。

瘾,并不是无懈可击。

早在20世纪,心理学家就提出,一个人网络成瘾的原因,和马斯洛提出的需求理论密切相关。其他行为成瘾背后,同样隐藏着未被满足的心理需求。

“如果你总是吃进去超过你需要的食物,那么这个食物不是你的胃需要,而是你的心需要。

而我们的心是不需要食物的。它需要爱,需要包容,需要接纳。

你多吃进去的每一口食物,可能都是在填补你无法被满足的爱的需要。”

所以,与其不断责问自己:为什么你就是戒不掉“瘾”?不如试着和自己的内心对话:你为什么需要这个“瘾”?

有“购物瘾”的思思,回忆起自己第一次特别想买买买,好像是奶奶刚离世的时候。从小,思思一想买什么东西,就会被爸妈教育:

“我们家穷,你要懂事点,不要乱花钱。”

对于“上瘾”的TA们来说,爱、自主、安全、自由、掌控感等内心需求,从未被好好地看见和满足过。即便长大后,也可能会像饥饿的婴儿一样。那些令TA们上瘾的事物,就神不知鬼不觉地成为了内心需求的替代品。

▲《不够善良的我们》里,Rebecca感受到自己因为单身而被歧视后,立马购入原本纠结不下的限量款昂贵衣服

然而,美食、手机、购物、熬夜等,虽然能短暂填补内心空洞。最终还是会像无底洞一般,怎么填也填不满。

03

理解和允许自己上瘾

“瘾”反而可能会消失

想要戒掉不健康的“瘾”,我们得从健康满足自己的心理需求做起。

① 挖掘未被满足的心理需求

“犯瘾”的时候,不妨先暂停一下。问问自己:

是什么引起了这个念头?

此时此刻,你又有怎样的想法和情绪?

想点烧烤、炸鸡、啤酒,是真的肚子饿,还是孤单、委屈、不甘心?

忍不住熬夜到凌晨两三点,是手机真的很好玩,还是想补偿白天失去的个人时间、自主感和自尊感?

无论想到什么,你都可以在纸上或者手机上写下来。也许说着说着、写着写着,那些过去埋下的“病因”就出现了。看清过去的创伤,发现自己被压抑的真实需求。当你理解自己为何上瘾,或许就不会再苛责自己了。

② 换一种方式“上瘾”

强行压抑内心需求,或者强行戒“瘾”,是很难的,还可能变本加厉。不妨先允许自己释放这些被压抑的需求和欲望。关键要在过程中,换一个方式上瘾——更正念地,去吃、看、买……

专注在当下,让脑海中那些不甘心的想法、批评自己的声音,被当下的真实感受盖过:

这块鸡爪表面是微黄色,挂了一些红油,看起来肉比较厚;

放进嘴里,辣味让舌头有微微的痛感,柠檬的酸味也出现了……

▲图源:《今晚是寿喜烧哦》

当注意力集中在嘴里这口食物上、眼睛看到的画面上、想买的物品信息上。它们就可以脱离满足心理需求的属性,回归物品的本质了。然后我们就会发现,“瘾”的力量弱了。

甚至,还有的人会尝试让自己对某些容易引起积极反馈、得到多巴胺激励的事物、行为上瘾。比如“学习上瘾”“跑步上瘾”“打球上瘾”等,这些“上瘾”行为,反而越做越让人快乐。

③ 多一些自我肯定

当然,除了“犯瘾”的时候,平时我们也可以多用健康的方式照顾自己,多一些肯定和鼓励自己。

“今天你又吃到了很好吃的外卖,你可真会选啊。”

“你今天比昨天早睡了5分钟诶,你真的太棒了。”

“没关系的,你已经做得很好了!”

“不管你变成什么样,你都是值得被爱的。”

提升自我价值感,就像打造坚固的盾牌,让“瘾”望而却步。

当然,如果你觉得自己的“瘾”已经非常具有强迫性、不可控,甚至严重影响身心健康和正常生活,无法靠自己缓解。一定要及时去医院寻求专业的诊断和帮助。

原标题:《【早读】“上瘾性”行为,是如何毁掉一个人的?》